重要なお知らせ

- 2024.4.15

- 重要【チケットポート】ゴールデンウィーク休業期間のお知らせ

- 2024.3.18

- 重要【チケットポート】アサヒスーパードライ鮮度ギフトカードの価格改定のお知らせ

- 2024.2.2

- 重要【お詫び】グリッドマンワールド ご注文多数による発送遅延のお知らせ

セレクション

チケットポート

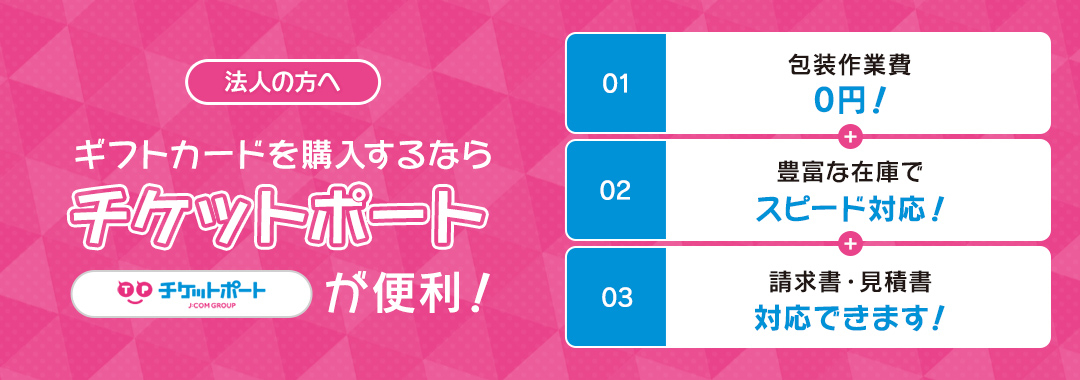

チケットポート各店舗では各種ギフトカードや映画券、展覧会の入場券を販売しております。 対面販売ならではのきめ細かいサービスで長くお客様に支持されています。また、豊富な在庫で急なご入用にも対応でき、喜ばれております。

グリッドマンワールド

グリッドマンワールド展で大人気だったアイテムが再び登場! グリッドマンワールドの世界観をお楽しみください。

公演のおすすめ商品

- 発売開始:2024年4月20日(土)

- 公演日:2024年7月20日(土) 開演17:30

- 公演会場:和光市民文化センターサンアゼリア大ホール

- 発売開始:2024年3月23日(土)

- 公演日:2024年4月21日(日) 開演13:00

- 公演会場:渋谷区文化総合センター大和田さくらホール

- 発売開始:2024年3月23日(土)

- 公演日:2024年4月21日(日) 開演17:30

- 公演会場:渋谷区文化総合センター大和田さくらホール

- 発売開始:2024年3月15日(金)

- 公演日:2024年5月5日(日) 開演16:00

- 公演会場:東京芸術劇場コンサートホール

- 発売開始:2024年3月8日(金)

- 公演日:2024年9月1日(日) 開演15:30

- 公演会場:新日本造機ホール(呉市民ホール)

- 発売開始:2024年3月8日(金)

- 公演日:2024年10月4日(金) 開演19:00

- 公演会場:Niterra日本特殊陶業市民会館ビレッジホール

- 発売開始:2024年7月6日(土)

- 公演日:2024年10月19日(土) 開演17:30

- 公演会場:市原市市民会館大ホール

- 発売開始:2024年5月6日(月)

- 公演日:2024年7月14日(日) 開演14:00

- 公演会場:高崎芸術劇場大劇場

QUOカードのおすすめ商品

ギフトカードのおすすめ商品

JCBギフトカード

プレゼントに最適!JCBギフトカードで、笑顔を届けよう

1,000円券/5,000円券

500円券/1,000円券/2,000円券/3,000円券/5,000円券

5,500円券

5,500円券

3,000円券

3,500円券

3,000円券

5,000円券